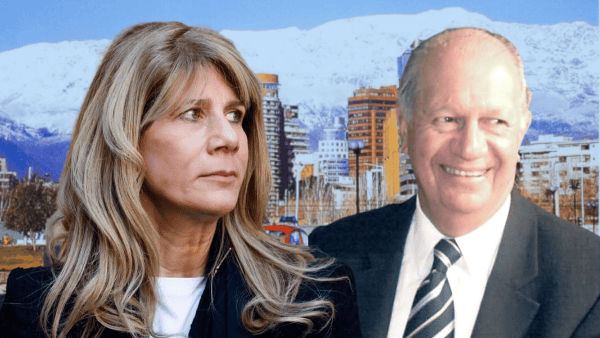

Quedémonos con la Constitución del presidente Ricardo Lagos y la senadora Ximena Rincón

El abogado y analista político Álvaro Valenzuela Mazo repasa los hitos del proceso constituyente y toma una determinación definitiva: la Carta Magna del 2005 es la mejor opción.

Por Álvaro Valenzuela Mazo

El 17 de diciembre del presente año, chilenas y chilenos deberemos concurrir nuevamente a las urnas. En este artículo argumentaré que lo más deseable es que gane en el contra y que el oficialismo renuncie anticipadamente a la idea de continuar con el proceso constituyente si ese llega a ser el caso.

El actual proceso: Malo y divisivo

El texto editado por el Consejo Constitucional adolece de una serie de problemas que vale la pena revisar someramente.

Es un texto divisivo: Republicanos y Chile Vamos aprobaron una serie de enmiendas que hace que la Nueva Constitución sea intragable para parte importante de los sectores progresistas.

El texto regula una serie de materias que no debiesen estar en una Constitución Política de la República.

El texto tiene defectos técnicos: Por nombrar algunos, el banco central tiene un diseño anacrónico; el alcance de la objeción de conciencia institucional es demasiado difuso y puede colisionar fácilmente con otros derechos fundamentales; la eliminación de las contribuciones a la primera vivienda prescinde de un impuesto progresivo que ayuda a financiar a los municipios pobres.

Nótese que, en los tres casos mencionados, las críticas no solo provienen desde la izquierda, sino que también desde el centro y, en algunos casos, incluso desde la misma derecha.

El anteproyecto tampoco es la panacea

Es evidente que el anteproyecto de los expertos es de una calidad superior a lo que presentaron los consejeros electos. Sin embargo, no es un documento que esté libre de pecados.

En pos de la transversalidad política, algunas materias no quedaron completamente reguladas; es decir, tiene el defecto contrario al texto editado por los consejeros. Para ser justos, esto solo acontece en materias específicas y bajo la consideración de que el texto sería editado por el Consejo democráticamente electo, y que este dirimiría los disensos. El problema es que el Consejo editó muchísimo más que simplemente aquellas materias que no encontraron pleno consenso en el Comité de expertos.

El texto adolece de legitimidad ciudadana: El proceso no recibió el beneplácito previo de la ciudadanía. Es menester hacer notar el cambio de criterio en esta materia. El Presidente Boric defendió la necesidad de un nuevo proceso basado en la elección del 25 de octubre del 2020 (el plebiscito de entrada). Sin embargo, en esta misma elección, el pueblo se manifestó abrumadoramente en contra de una Constitución escrita por un órgano mixto.

La clase política exagera el beneficio de las innovaciones respecto al texto que actualmente nos rige: Establecer el Estado Social de Derecho es deseable, pero necesita una economía pujante, un régimen tributario progresivo y un Estado eficiente que lo sustente. Solucionar los problemas de inconstitucionalidad que hubo durante el segundo gobierno de la Presidenta Bachelet es un avance, pero la realidad es que eso no nos acercará al primer mundo. Incluso los países del sur de Europa tienen un PIB per cápita muy por encima del nuestro.

También se exageran los beneficios del nuevo sistema político propuesto: Las críticas al actual son más que atendibles, pero las supuestas mejoras han estado fuertemente influenciadas por motivos de conveniencia partidista. Los supuestos expertos, más que actuar desde la técnica, se han comportado como representantes del sector que los colocó en el Comité. El relato de la polarización política provocada por el sistema electoral pareciese ser más una justificación para iniciar este segundo proceso que el meollo de los males que aquejan al país.

En realidad, el problema no es de los 24 expertos. El problema es la salida constitucional al estallido social.

El acuerdo del 15 de noviembre del 2019

Una cosa es saludar que los sectores políticos hayan cedido y se hayan puesto de acuerdo para intentar procesar una crisis social de proporciones; otra es que lo consensuado haya sido bueno para el país a mediano plazo.

No hay que confundir ambos planos. Algunos defectos de lo pactado están a la vista, otros son más sutiles:

Elegir personas inexpertas en temas constitucionales y darles un plazo muy acotado para que diseñen y consensuen instituciones funcionales resultó ser una mala idea. Existe una élite que sigue pensando que el problema son los jugadores y no la formación del equipo.

Las Constituciones cumplen una función simbólica, pero también, y más importante que lo anterior, cumplen un rol de organizar adecuadamente el Estado y establecer los derechos fundamentales y sus mecanismos de protección. Al exacerbar la importancia de lo simbólico, se ha perjudicado mucho el necesario debate técnico.

Así como para mucha gente de izquierda fue muy difícil criticar el texto de la convención anterior a pesar de sus errores flagrantes (pues estaba el fantasma de por fin superar la Constitución originada durante la dictadura), hoy existen sectores de derecha que están empujando otro documento defectuoso con la quimera de que esto terminará con el problema constitucional (lo cual, aunque gane el "a favor", no acontecerá).

Cuando estas consideraciones son de mayor importancia que la calidad de las instituciones diseñadas, no debemos extrañarnos si nuestro querido país sigue empantanado durante la próxima década.

El problema de querer continuar el proceso

Dado lo expuesto hasta ahora, anunciar la intención de continuar el proceso constituyente implica dificultades y riesgos innecesarios:

El beneficio de seguir con el proceso constituyente es difuso: Una buena carta magna no resolverá los problemas estructurales, sino que solo abordará temáticas tangenciales.

Incluso el anteproyecto de los expertos sería de compleja tramitación: Chile Vamos no lo podría apoyar sin más trámite porque eso lo debilitaría demasiado respecto a Republicanos. Por lo tanto, habría que iniciar una nueva ronda de extensas negociaciones que postergarán las materias que chilenas y chilenos consideran urgentes.

Si se persiste en otorgarle una excesiva carga simbólica a la Constitución, la discusión seguirá contaminada por pasiones irracionales y lealtades políticas mal entendidas.

En la misma línea que el párrafo anterior, si el oficialismo insiste en sostener que el proceso constituyente continuará si gana la opción “en contra”, la oposición puede aprovechar aquello para transformar el plebiscito de diciembre en uno contra el gobierno. Si, en cambio, se anuncia que se renuncia a la pretensión de tener una nueva Constitución durante este gobierno, eso hace menos probable que los opositores al Presidente Boric voten a favor solo para propinarle una nueva derrota.

¿Por qué puede ganar el a favor?

No hay que fiarse de las encuestas. Efectivamente, la opción "en contra" tiene una amplia ventaja, pero existen múltiples razones para no dar el asunto por cerrado:

Mucho del voto "en contra" que se manifiesta en las encuestas es por defecto. En realidad, la gente está poco informada respecto al texto. Es probable que la mayoría de los electores decida su voto en diciembre.

Más allá del debate respecto a la calidad del texto actual en comparación con el anterior, el que se plebiscitará en diciembre tiene mucho mejor marketing, pues toca una serie de fibras sensibles para la ciudadanía. Entre las temáticas tratadas se encuentran la migratoria, la defensoría de las víctimas y la exención de las contribuciones (que, si bien es muy cuestionable desde una perspectiva técnica, ofrece un beneficio muy concreto).

El argumento de la fatiga constitucional puede llevar a muchos votantes indecisos a optar por el "a favor" por mero desgaste. Este riesgo se acrecentará considerablemente si el oficialismo anuncia sus intenciones de continuar el proceso constituyente si gana el "en contra".

¿Qué debiese pasar si el proceso queda hasta acá?

Es menester desacralizar la Constitución y aceptar que el acuerdo del 15 de noviembre fue improvisado. Los esfuerzos de la clase política deberían estar orientados en cinco puntos:

- Retomar el crecimiento económico.

- Distribución y redistribución de la riqueza y del ingreso.

- Modernización del Estado.

- Reestablecer el Estado de Derecho y el orden público.

- Mejorar la calidad de la educación.

Dentro de este esquema, la Constitución Política de la República debe ser comprendida solamente como un elemento más dentro del entramado de instituciones que se requieren para que Chile sea capaz de otorgar un alto estándar de bienestar a sus habitantes.

Los problemas de la Constitución de Ricardo Lagos y de Ximena Rincón

Es necesario recordar que cada vez queda menos de la Constitución original de 1980. Esta fue reformada en 1989 tras un plebiscito; después vinieron las reformas del 2005, el binominal se derogó en 2015 y, en agosto del año pasado, por iniciativa de la senadora Ximena Rincón, se bajaron los quórums de reforma a cuatro séptimos:

El quórum de cuatro séptimos es lo suficientemente alto como para darle un mínimo de estabilidad al texto. Además, hay que recordar que el Senado se elige por mitades: una en un proceso electoral y la otra en otro. Esto significa que no basta con una sola elección exitosa para que un sector cambie toda la institucionalidad.

El quórum es lo suficientemente bajo como para que se puedan hacer las reformas, ya que los cambios no quedarán presos de sectores radicalizados.

Hoy en día, los principales problemas pareciesen ser el diseño del Tribunal Constitucional y el sistema electoral. En vez de anunciar un nuevo proceso con bombos y platillos, corresponde designar una comisión de un grupo reducido pero transversal de expertos que trabajen estas materias lejos de las luces de neón y sin la carga simbólica innecesaria de estar diseñando el "nuevo Chile".

Para efectos de las reformas constitucionales propiamente tal, lo idóneo sería que estas se hicieran desde el 2026, con representantes electos en una votación con voto obligatorio, y que se hayan pronunciado respecto a las reformas que desean realizar durante su periodo legislativo.

Si el gobierno insiste en hacer de estas reformas la llave maestra que justifique su periodo presidencial, la oposición entorpecerá cualquier mejora al texto constitucional y la discusión seguirá la senda de los últimos dos años.